在宅ワークやスマートフォンの長時間利用による姿勢の悪化は、坐骨神経痛を引き起こすことがあります。TV番組の「ためしてガッテン」では自転車や膝抱え体操などの坐骨神経痛に効果のある体操やストレッチが取り上げられました。

この記事では、坐骨神経痛の治し方を中心に、セルフケア方法から予防策、ためしてガッテンで紹介されたストレッチまでを詳しく解説します。ただし、坐骨神経痛の症状が重いと感じた場合やここで紹介した方法でも改善が見込めない場合には無理をせず、医療機関へ相談することがおすすめです。

なお、本記事の内容については、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。

Ray

Ray看護師資格を有し、総合病院で勤務。退職後、出版社に勤務し、医学誌の編集も担当しておりました。

坐骨神経痛とは腰から足にかけて痛みやしびれが続く状態

坐骨神経痛とは腰から足にかけて痛みやしびれが続く状態です。人体で最も太く長い坐骨神経が圧迫されたり炎症を起こしたりすると発症し、お尻や太もも、ふくらはぎ、足先まで痛みが広がります。

坐骨神経とは腰から足にかけて伸びている神経

坐骨神経は人体で最も太く長い神経で、腰から足先まで約1mにも及ぶ重要な神経です。坐骨神経は左右それぞれに1本ずつあります。

お尻の梨状筋の下を通り太ももの裏側を下降し、膝の裏付近で総腓骨神経と脛骨神経の2つに枝分かれする点が坐骨神経の特徴です。

坐骨神経は下肢の筋肉の動きをコントロールし、足の感覚を脳に伝える重要な役割を担っています。坐骨神経は腰部から足先まで広範囲にわたるため、どこかで圧迫や炎症が起きると広い範囲に症状が現れます。

坐骨神経は加齢や運動不足により周囲の筋肉が硬くなると圧迫されやすくなるため、日頃からのケアが重要です。

坐骨神経痛になると歩行や睡眠などの日常動作が困難

坐骨神経痛になると痛みやしびれが腰から足にかけて広がるため、以下のような日常動作で痛みが出ます。

- 歩行時

- 階段の昇り降り中

- 車の運転中

- 起床時

- 座り作業中

- 椅子から立ち上がるとき

- 靴下を履くとき

坐骨神経痛は睡眠にも深刻な影響を与えます。坐骨神経痛になると寝返りを打つたびに痛みで目が覚め熟睡できないため、日中の疲労感や集中力の低下につながります。

ためしてガッテンで紹介された坐骨神経痛のセルフケアと治し方

医師監修のもと安全性と効果が確認された方法としてためしてガッテンで紹介されたストレッチや一般的な坐骨神経痛の治し方は、次の通りです。

- 1日20~30分、自転車に乗る

- 圧迫を軽減する膝抱え体操

- バランス感覚を向上させる片足立ちストレッチ

- たった3秒でできる腰痛3秒体操

ためしてガッテンで紹介された坐骨神経痛へのストレッチや、一般的な坐骨神経痛の治し方は、特別な器具や場所を必要とせず手軽に取り組めます。

1日20~30分、自転車に乗る

自転車運動が坐骨神経痛に効く理由は、腰椎への負担を軽減しながら下肢の筋力を強化できるためです。

自転車に乗るときの前傾姿勢により腰部の神経への圧迫が和らぎ、坐骨神経痛の痛みが軽減されます。有酸素運動による血流改善で炎症を抑制する効果も、自転車に乗る坐骨神経痛の治し方には期待できます。

坐骨神経痛を治すには、まず1日20~30分程度の軽いサイクリングから始めることがおすすめです。痛みが強い場合は無理をせず、短時間から徐々に時間を延ばします。

屋外に出ることが難しい場合は、室内でのエアロバイクでも痛みの軽減が望めます。

自転車に乗り続けると坐骨神経痛の改善につながる可能性がありますが、症状が悪化する場合は中止して医師に相談してください。

圧迫を軽減する膝抱え体操

膝抱え体操は仰向けに寝て両膝を胸に抱え込むストレッチ方法です。膝抱え体操は腰椎の間隔を広げて坐骨神経への圧迫を軽減する効果があるため、坐骨神経痛の改善に役立ちます。

膝抱え体操の手順は以下の通りです。

- 布団やマットを敷く

- 仰向けに寝て両膝を胸に抱え込む

- 呼吸を止めずにゆっくりと深呼吸する

- 痛みが強い時は無理せず膝を抱える強さを調整する

- 膝に痛みがある場合は片足ずつ交互に行う

- ①~⑤を1回30秒を3セットとして、1日2〜3回実施する

バランス感覚を向上させる片足立ちストレッチ

片足立ちストレッチは体幹筋と臀部の筋肉を同時に鍛えながら坐骨神経周辺の血流を改善し、坐骨神経痛改善が見込める運動です。片足立ちストレッチによりバランス感覚が向上し、姿勢が安定して坐骨神経痛を軽減できます。

片足立ちストレッチを行うと、坐骨神経周辺の筋肉の緊張がほぐれて血流が改善される効果もあります。坐骨神経痛に効果が期待できる片足立ちストレッチの手順は以下の通りです。

- 壁に手をついて体を支える

- 片足を後ろに上げてバランスを取る

- 30秒~1分間キープする

- ①~③を左右交互に行う

ためしてガッテンで紹介された片足立ちストレッチは、毎日継続すると2〜4週間程度で効果を実感できる方が多くいます。朝起きたときや長時間座った後に片足立ちストレッチを行うと、坐骨神経痛に対して効果的とされています。

たった3秒でできる腰痛3秒体操

腰痛3秒体操は、たった3秒間で腰の痛みを和らげる短時間の坐骨神経痛の改善方法です。忙しい日常の中でも無理なく続けられる手軽さが腰痛3秒体操の特徴です。

腰痛3秒体操は腰の筋肉と神経の緊張を瞬時に緩和できるため、坐骨神経痛に効果があるとされています。

仰向けに寝た状態で膝を胸に引き寄せる腰痛3秒体操の動作により、坐骨神経への圧迫が軽減され腰椎周辺の血流も改善されます。

腰痛3秒体操の手順は以下の通りです。

- 仰向けに寝て膝を立てる

- 両膝を胸に向かってゆっくりと引き寄せる

- 膝を抱え込んだ状態で20~30秒間キープする

- ①~③を1日2~3セット(1セットあたり2~3回)実施する

腰痛3秒体操は道具を一切必要とせず、場所を選ばないため運動が苦手な方でも継続しやすい体操です。

ためしてガッテン以外の坐骨神経痛のセルフケア方法

ためしてガッテンで紹介されたセルフケア以外にも、坐骨神経痛の症状を和らげる効果的なセルフケアは数多く存在します。以下の方法は筋肉の緊張をほぐし、神経の圧迫を軽減して痛みやしびれの改善につながります。

- ハムストリングスのストレッチ

- 腰回りの緩和ストレッチ

- ツボ押し

- 温熱療法

上記の坐骨神経痛のセルフケア方法は自宅で手軽に取り組める方法ばかりなので、自分に合った方法を見つけて実践しましょう。

ハムストリングスのストレッチ

太もも裏の筋肉であるハムストリングスのストレッチは、坐骨神経痛の改善が期待できる方法です。ハムストリングスのストレッチは筋肉の柔軟性を高め、神経への圧迫を軽減するため坐骨神経痛の改善に効果があるとされています。

ハムストリングスのストレッチは、以下の2つのやり方が一般的な方法です。

- 仰向けに寝てタオルを足裏にかけ、膝を伸ばしたまま片足ずつ上に引き上げる

- 座った状態で片足を前に伸ばし、つま先を手前に向けて前屈する

上記どちらの方法でも、太もも裏が伸びている感覚があるところで30秒キープすることが大切です。1日2〜3回左右の足を交互に行うと筋肉の柔軟性が向上し、坐骨神経痛をセルフケアできます。

腰回りの緩和ストレッチ

腰周辺の筋肉の緊張を緩めることで神経への圧迫が軽減し、坐骨神経痛による痛みやしびれの改善につながります。腰回りの筋肉が硬くなると坐骨神経が圧迫されますが、柔軟性を高めると血流が改善され神経の働きも正常に近づきます。

腰回りの緩和ストレッチの主な方法は以下の通りです。

- 四つん這いになって腰を丸める猫のポーズ

- 仰向けで両膝を胸に抱え込むポーズ

- 椅子に座って背筋を伸ばし腰をひねるストレッチ

- 壁に手をついて腰を横に伸ばす側屈ストレッチ

- 仰向けで片膝を反対側に倒すツイストストレッチ

- 座ったままお尻で前後に移動するエクササイズ

上記のストレッチは1日2〜3回、各動作15〜30秒程度で行うことがおすすめされています。腰回りの緩和ストレッチは無理のない範囲で実施し、坐骨神経痛の痛みが強い時は中止してください。

ツボ押し

ツボ押しは坐骨神経痛の痛みやしびれを和らげる効果的なセルフケア方法の一つです。特定のツボを刺激すると血流が改善され、神経の圧迫による痛みの軽減が期待できます。

坐骨神経痛に効果的なツボは、痛みの原因となる部位や神経の通り道に沿って配置されています。坐骨神経痛に用いられる主要なツボの位置と、期待される効果を以下の表にまとめました。

| 名称 | 位置 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 委中(いちゅう) | 膝の裏側中央 | 坐骨神経痛の痛み緩和 |

| 承山(しょうざん) | ふくらはぎの裏側、アキレス腱から柔らかい筋肉に変わる境目 | 下肢の血流改善と痛み軽減 |

| 崑崙(こんろん) | 外くるぶしの後ろ、アキレス腱との間の中央のくぼみ | 腰から足にかけての痛みに作用 |

| 腎兪(じんゆ) | 腰部の背骨から指2本分外側 | 腰痛と坐骨神経痛の症状緩和 |

| 大腸兪(だいちょうゆ) | 骨盤の高さにある背骨から指2本分外側 | 腰部の緊張緩和と神経痛軽減 |

| 環跳(かんちょう) | お尻の外側上部 | 坐骨神経の通り道で直接的な効果 |

| 風市(ふうし) | 太ももの外側中央付近 | 下肢の痺れや痛みの改善 |

ツボ押しを行う際は1日2~3回、各ツボを3~5秒間、痛気持ちいい程度の強さで押しましょう。指の腹を使ってゆっくりと圧をかけ、急激な刺激を与えることは避けてください。

温熱療法

温熱療法は痛む箇所を温めることで血行を促進して筋肉の緊張をほぐし、坐骨神経痛の痛みを和らげる効果があります。温熱療法は薬に頼らない自然な治し方のため、自宅ですぐに坐骨神経痛をケアしたい方にも取り入れやすい治療法です。

体が温まると筋肉がほぐれ、神経への圧迫も軽減され坐骨神経痛の改善をサポートできます。坐骨神経痛の改善が期待できる、温熱療法を試す際のポイントは以下の通りです。

- 蒸しタオルや湯たんぽを腰や臀部に15~20分程度当てる

- 38~40度程度の温かいお風呂にゆっくり浸かる

- 市販の温感湿布や貼るカイロを貼る

- 電気毛布や遠赤外線ヒーターを活用する

温熱療法を行う際は炎症がひどい急性期には避け、慢性的な痛みがある時期に実践することがおすすめです。低温やけどを防ぐため温熱療法の際は直接肌に熱源を当てず、必ずタオルなどを間に挟みます。

温熱療法は1回15~20分程度を目安に行うと坐骨神経痛への改善が期待できます。

坐骨神経痛が起こる3つの原因

坐骨神経痛が起こる主な原因は以下の通りです。

- 姿勢の悪化や筋力低下

- ストレスや生活習慣の影響

- 椎間板ヘルニアによる神経の圧迫

上記の原因が単独または複数組み合わさって、坐骨神経痛を引き起こします。勉強や仕事で長時間同じ姿勢を取ることが多い方は、坐骨神経痛の発症に注意が必要です。

姿勢の悪化や筋力低下

現代人の多くが抱える坐骨神経痛の一因が姿勢の悪化や筋力低下です。以下のような毎日の生活習慣が腰部に与える負担は想像以上に大きく、知らず知らずのうちに坐骨神経への圧迫を招く可能性があります。

| 姿勢悪化の原因 | 坐骨神経痛への影響 |

|---|---|

| デスクワークによる前かがみの姿勢 | 腰椎や骨盤に歪みが生じ坐骨神経が圧迫される |

| スマホの長時間使用 | 猫背になりやすく、腰部への負担を大幅に増加させ、坐骨神経痛を引き起こす |

| 運動不足による筋力低下 | 腹筋や背筋の筋力が低下すると腰椎を正常な位置で支えられなくなり、神経が圧迫され坐骨神経痛になりやすくなる |

| 座りっぱなし | お尻の筋肉である梨状筋が硬くなり、神経が締め付けられ、坐骨神経痛を引き起こす |

重い荷物を持つ際に、腰を曲げると腰椎に過度な負荷をかけます。片側に重心をかける立ち方や歩き方の癖は左右の筋肉バランスを崩し、坐骨神経痛を引き起こす原因となります。

ストレスや生活習慣の影響

以下のようなストレスや生活習慣は症状を悪化させたり、回復を遅らせたりする要因となる可能性があります。

| ストレスや生活習慣 | 坐骨神経痛への影響 |

|---|---|

| 慢性的なストレス | 自律神経のバランスが崩れて痛みを感じやすくなる |

| ストレスによる筋肉の緊張 | 腰回りの筋肉が硬くなり坐骨神経への圧迫が強まる |

| 睡眠不足 | 体の回復機能が低下し神経の炎症が長引きやすくなる |

| 食生活の乱れ | 栄養バランスが偏ると神経や筋肉の機能が低下し、坐骨神経痛の治癒が遅れる |

上記の習慣の積み重ねが、坐骨神経痛の悪化や治癒遅延の原因となります。坐骨神経痛を防ぐためにも、適度に休み、ストレス管理をすることがおすすめです。質の良い睡眠や意識的に休みを取ると、ストレスが緩和され坐骨神経痛が起こる可能性も少なくなります。

椎間板ヘルニアによる神経の圧迫

椎間板ヘルニアは坐骨神経痛を引き起こす代表的な原因の一つです。背骨の骨と骨の間にあるクッションの役割を果たす椎間板が飛び出し、神経を直接圧迫することで痛みやしびれが発生します。

椎間板ヘルニアは20~40代の働き盛りの方に多く見られます。椎間板ヘルニアの一因は、デスクワークで長時間座り続けたり、重い物を持つ作業を繰り返したりすることです。

椎間板ヘルニアは特に腰椎4番5番や腰椎5番仙椎1番の間で起こりやすく、片側の足に症状が現れる傾向にあります。椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛では、以下のような症状が現れます。

- 前かがみの姿勢で痛みが強くなる

- 咳やくしゃみをすると痛みが悪化する

- 足の特定の部分にしびれや感覚の異常が起こる

椎間板ヘルニアは自然治癒する可能性もありますが、特に若い世代でその傾向が強いとされています。

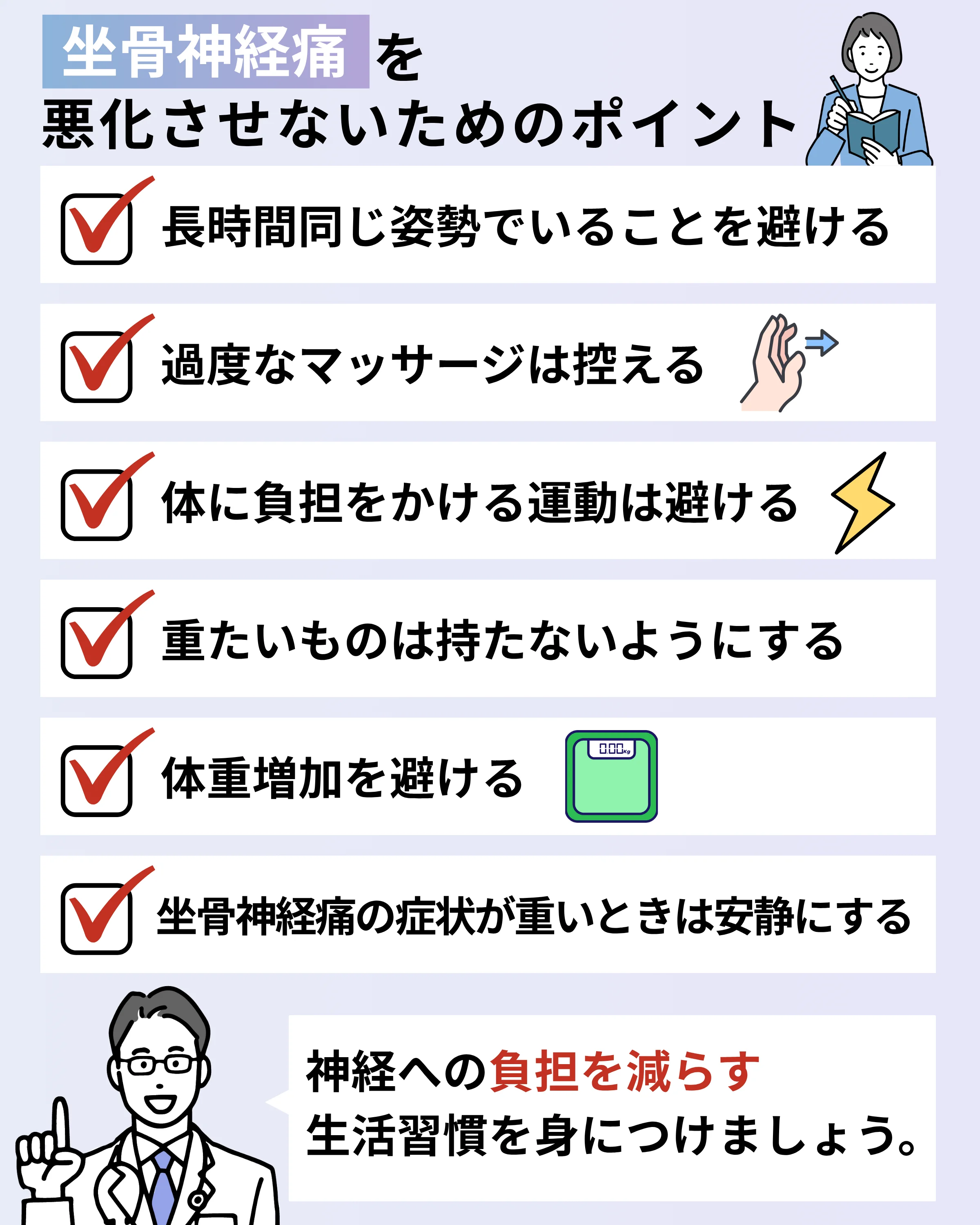

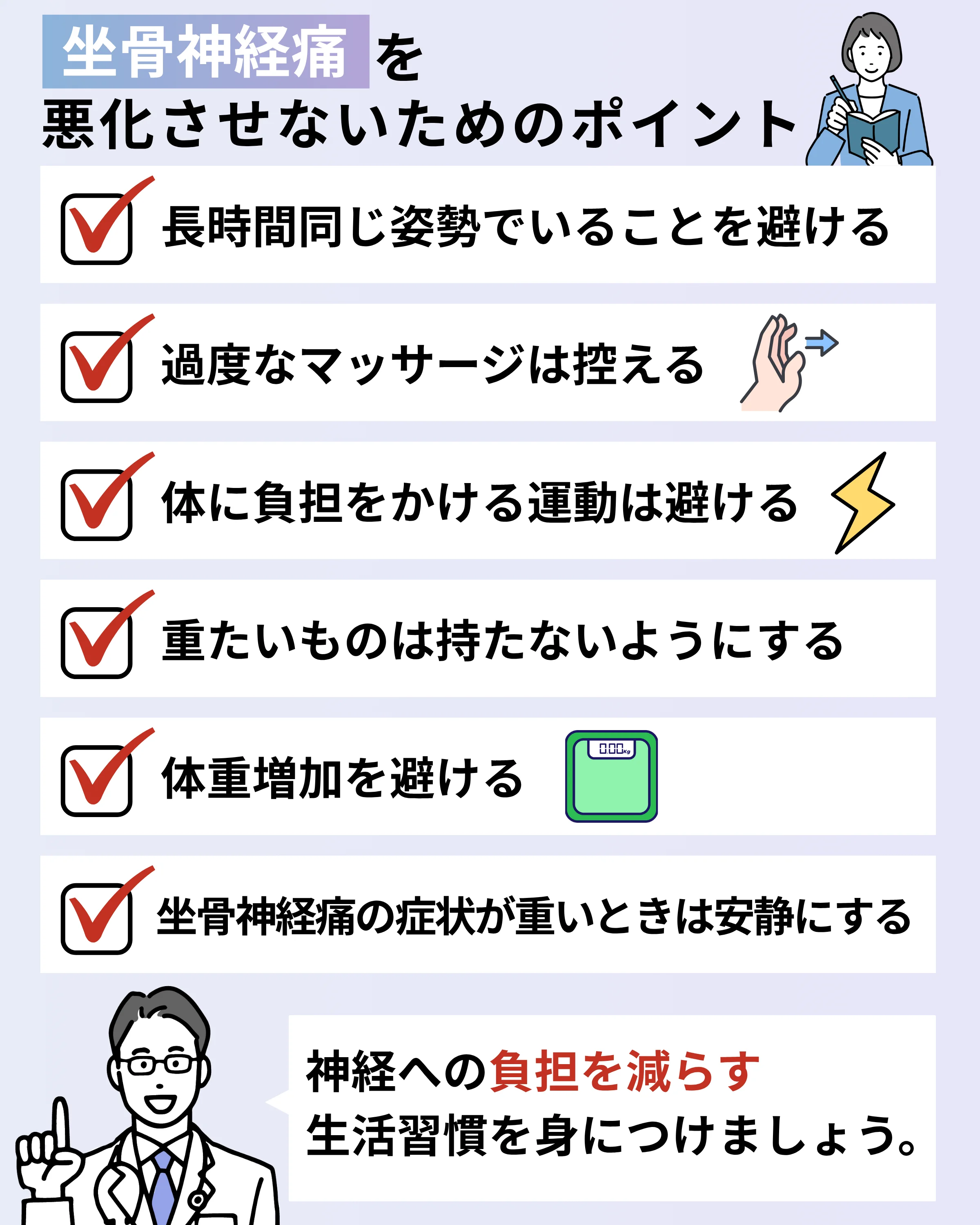

坐骨神経痛を悪化させないためのポイント6選

坐骨神経痛を悪化させないためのポイントは以下の通りです。

- 長時間同じ姿勢でいることを避ける

- 過度なマッサージは控える

- 体に負担をかける運動は避ける

- 重たいものは持たないようにする

- 体重増加を避ける

- 坐骨神経痛の症状が重いときは安静にする

神経への負担を減らす生活習慣を身につけると、坐骨神経痛の症状を和らげられます。

長時間同じ姿勢でいることを避ける

長時間姿勢を変えずにいると坐骨神経への圧迫が強まり、坐骨神経痛の痛みやしびれが増します。座りっぱなしの状態では腰椎への負担が立っているときの1.4倍にもなるため、坐骨神経痛を治したい方は特に注意が必要です。

以下のような坐骨神経痛を悪化させないための対策を日常生活に取り入れましょう。

- 30分~1時間ごとに立ち上がって軽く歩き回る

- 定期的に背筋を伸ばす動作を行う

- 座席の角度を調整し腰にクッションを当てる

- 片足を台に乗せて交互に体重をかけ直す

- 家事や作業中に途中で腰を伸ばす動作を入れる

就寝時にも同じ向きの姿勢維持は避け、寝返りを打ちやすい環境を整えることも坐骨神経痛を悪化させないためには重要です。

過度なマッサージは控える

坐骨神経痛の痛みやしびれを和らげようとして強くマッサージすると、かえって症状が悪化する可能性があります。坐骨神経痛の症状がある部位を強く揉んでしまうと、筋肉や神経がさらに圧迫されて危険です。

強すぎるマッサージは筋肉や神経を損傷し、症状を悪化させる可能性があります。専門家の指導のもとで適切な強度のマッサージを行うことが望ましいです。

体に負担をかける運動は避ける

坐骨神経痛がある状態では、体に負荷をかける運動は避けましょう。坐骨神経痛は神経の圧迫や炎症によって起こるため、無理な運動は炎症を強めて痛みやしびれを増加させてしまいます。坐骨神経痛のときに避けるべき運動は以下の通りです。

- 重量挙げ

- デッドリフト

- ランニング・ジョギング

- テニス

- バスケットボール

- バレーボール

- 長時間の激しい運動

上記の運動は腰部に過度な負担をかけ、筋肉の疲労から坐骨神経への圧迫を強める恐れがあります。坐骨神経痛の回復には、痛みの程度に応じた段階的な運動療法が重要です。

重たいものは持たないようにする

荷物を持ち上げる際に腰部への急激な負荷がかかると、坐骨神経痛を悪化させる危険性があります。坐骨神経痛の症状がある間は、重いものは極力持たないようにしましょう。坐骨神経痛の症状がある際に、どうしても重いものを運ぶ必要がある場合は以下のような方法で対処できます。

- 複数回に分けて運搬する

- 他人に協力を求める

- 台車やカートなどの道具を使用する

- キャリーバッグを活用して手で直接重量を支えない

- 買い物時にカートを使用する

- 重いカバンを片方の腕だけで持たない

坐骨神経痛の症状がある方が重いものを持った後に腰や臀部に違和感を感じた場合は、速やかに安静にしてください。

体重増加を避ける

体重が増えると腰や骨盤にかかる負担が大きくなり、坐骨神経痛の症状が悪化します。体重が1kg増加すると腰椎への負荷は約4倍増加するとされています。しかし急激なダイエットは筋肉量の低下を招き、腰部の支持力が弱くなるので注意が必要です。

標準体重を維持すれば、坐骨神経痛が治った後の再発リスクを軽減できます。坐骨神経痛の症状が出ているBMI25以上の方は、食事制限と軽い運動を組み合わせて段階的な減量を目指しましょう。

坐骨神経痛の症状が重いときは安静にする

坐骨神経痛の痛みやしびれが強い状態で無理に動こうとすると、症状がさらに悪化する可能性があります。体が坐骨神経痛のサインを送っているときは、休息を取ることが効果的な対処法です。

坐骨神経痛の痛みから安静を保つ際は、以下に注意して過ごしてください。

- 楽な姿勢を見つけて横になる

- 腰への負担を最小限に抑える

- 日常生活での動作も必要最小限にとどめる

- 適切な治療やリハビリを行い、炎症の改善を促す

横になるときは膝の下にクッションを置いたり横向きで膝を軽く曲げたりして、腰への負担が少ない姿勢を探してみてください。無理な姿勢を続けると、かえって坐骨神経痛の症状が長引く原因になります。

坐骨神経痛の痛みを和らげる薬

坐骨神経痛の痛みを和らげるには、痛みの種類や強さに応じた適切な薬を選ぶ必要があります。坐骨神経痛の痛みを和らげる効果が期待できる薬を2つご紹介します。

- ボルタレン

- パナドールエクストラ

薬物療法と合わせてストレッチや生活習慣の改善を行うと、より効果的な治療が期待できます。

ボルタレン

ボルタレンはジクロフェナクナトリウムという有効成分が炎症を抑え、坐骨神経痛の痛みを軽減してくれる薬です。ボルタレンは徐放性製剤(※)という特別な作りになっており、1日1回の服用で長時間効果が持続します。

つらい坐骨神経痛の症状に悩んでいる方にとって、日中の痛みを継続的にコントロールできる点は大きなメリットです。ボルタレンを服用する際は、以下の点に注意が必要です。

- 胃腸への負担を軽減するため食後に服用する

- 胃痛や吐き気などの副作用に注意する

- 眠気やめまいが起こる可能性があるため、車の運転は控える

- 副反応のリスクが高まるため、アルコールとの併用を避ける

- 自己判断で薬の量を増やさない

腎機能障害や肝機能障害がある方、妊娠後期の女性はボルタレンを使用できない場合があるため医師に相談してください。

※ 徐放性製剤とは、薬の成分がゆっくり時間をかけて体に吸収されるように作られた薬です。徐放性製剤は飲んだ後、長い時間効果が続くように工夫されています。

パナドールエクストラ

パナドールエクストラはアセトアミノフェンとカフェインを配合した解熱鎮痛薬です。パナドールエクストラはパナドールの通常品より痛み止め効果が強化されており、坐骨神経痛を和らげる効果が期待できます。

発熱時の解熱作用と痛みの緩和作用を併せ持つため、体調不良を伴う坐骨神経痛にもパナドールエクストラは対応可能です。パナドールエクストラは服用後30分~1時間程度で効果が現れ始めるため、急な痛みにも対応しやすい特徴があります。

しかしパナドールエクストラの服用は坐骨神経痛を治す方法ではなく、一時的な痛みの緩和が目的です。

坐骨神経痛のときにパナドールエクストラを服用する際は、以下の点に注意してください。

- 1回1~2錠を、最低4時間以上の間隔で服用する。1日の最大服用回数は4回までとする

- 空腹時の服用は避け、食後に水またはぬるま湯で服用する

- アルコールとの併用は肝障害リスクがあるため避ける

- 他の解熱鎮痛薬との併用は、過剰摂取や副作用リスクを高めるため避ける

- 妊娠中や授乳中の使用は、必ず医師の指導を受ける

- 長期間の連続使用は避け、症状が続く場合は医師に相談する

パナドールエクストラの副作用として、まれに胃腸症状やめまいが現れる場合があります。

また、パナドールエクストラにはカフェインが含まれているため、就寝前の服用は睡眠に影響を与える可能性があります。パナドールエクストラの服用後に体調の変化を感じた場合は、車の運転や重要な作業を控えてください。

坐骨神経痛のときに受診すべき医療機関

坐骨神経痛のときに受診すべき医療機関は以下の通りです。

- 整形外科

- 神経内科

- ペインクリニック

坐骨神経痛の症状が現れた場合は、適切な医療機関を受診することが早期改善につながります。坐骨神経痛の症状の程度によって最適な診療科が異なるため、自分の状態に合わせて医療機関を選びましょう。

整形外科

整形外科は骨や関節、筋肉、神経の病気やケガを専門的に診断・治療する診療科です。坐骨神経痛の症状が3週間以上続く場合や日常生活に支障がある場合は、整形外科の受診をおすすめします。

整形外科では坐骨神経痛の原因となる椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などの疾患を詳しく検査できます。レントゲンやMRI、CT検査により神経の圧迫状況や骨の異常を画像で確認し、症状の根本的な原因を特定可能です。

整形外科では治療方法も幅広く対応しており、以下のような選択肢があります。

- 痛み止めの内服薬や湿布などの薬物療法

- 神経ブロック注射による痛みの緩和

- 理学療法士による専門的なリハビリテーション

- 手術が必要な重症例での内視鏡手術や脊椎固定術

早期受診により坐骨神経痛の慢性化を防ぎ、短期間で症状を改善できる点が整形外科受診の大きなメリットです。

神経内科

神経内科は脳や脊髄、末梢神経の病気を専門的に診断・治療する診療科です。坐骨神経痛の原因が神経系の病気にある場合に適した受診先が神経内科です。

神経内科ではMRIや神経伝導検査などの専門的な検査によって神経の状態を詳しく調べられます。神経内科の専門的な検査により、整形外科では原因が分からない神経症状についても精密検査が可能です。

神経内科では専門的な薬物療法が中心となり、疾患に応じて点滴治療やボツリヌス治療などが行われます。糖尿病性神経症や多発性硬化症など内科的な神経疾患の鑑別診断も神経内科では可能です。

ペインクリニック

ペインクリニックは痛みの専門治療を行う医療機関であり、坐骨神経痛の症状に対して効果的な治療を受けられます。ペインクリニックは麻酔科医が中心となって運営されており、痛みの原因に直接アプローチする専門的な治療が可能です。

整形外科での保存的治療や薬物療法だけでは効果が不十分な場合、ペインクリニックでの治療が有効な選択肢となります。慢性的な痛みや重症の坐骨神経痛に悩んでいる方に適した医療機関がペインクリニックです。

知っておくべき坐骨神経痛の予防方法4選

坐骨神経痛を予防する方法は以下が挙げられます。

- 姿勢を整える

- 生活リズムを整える

- 適度な運動を取り入れる

- 定期的に体調をチェックする

姿勢を整える

姿勢が悪いと腰や骨盤周りの筋肉に偏った負荷がかかり、坐骨神経痛を悪化させる原因となります。働き盛りの方は特にデスクワーク中の座り方に注意しましょう。椅子には深く腰掛けすぎず、骨盤を立てて背筋を伸ばし、背もたれを適切に使用することで坐骨神経痛を予防できます。

坐骨神経痛を防止するための姿勢の改善には、継続的な意識と習慣化が欠かせません。立ったときに鏡で横からの姿勢をチェックし、耳・肩・腰・膝・くるぶしが一直線になるように意識しましょう。

生活リズムを整える

毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きる習慣をつけると体内時計が整い、体の自然な修復機能が活発になります。坐骨神経痛の防止のために生活リズムを整える際は以下の点に注意しましょう。

- 十分な睡眠を取る

- 食事のリズムを整える

- 1日3食バランス良く摂る

- 夜更かしや不規則な睡眠パターンを避ける

- 寝室の適切な温度と湿度を保つ

- 朝起きたら日光を浴びて体内時計をリセットする

- 就寝前2時間はスマホやパソコンの使用を控える

- 午後3時以降のカフェイン摂取を避ける

- ストレスを溜めずリラックスできる時間を作る

- 昼寝をする場合は15~20分程度にとどめる

上記のように生活習慣を整えると体の回復力が高まり、坐骨神経痛の予防に効果的です。

適度な運動を取り入れる

適度な運動を取り入れると継続的な運動により血流が改善され、坐骨神経痛の回復が促進されます。坐骨神経痛を防止するための運動を始める際は、体に負担をかけすぎないように以下の点に注意しましょう。

- 上体起こしなど腰に過度な負担をかける運動は避け、体幹トレーニングを取り入れる

- 運動前のウォーミングアップと運動後のクールダウンを必ず行う

- 痛みがある時は無理をせず、軽い運動から段階的に強度を上げる

体に負荷をかけずに運動したい場合は水中ウォーキングがおすすめです。水中ウォーキングは浮力が働くため、腰に負担をかけずに坐骨神経痛の改善が見込めます。

定期的に体調をチェックする

定期的な体調チェックは坐骨神経痛の再発を防ぐために役立つ習慣です。わずかな変化でも早めに気づければ、坐骨神経痛を未然に防げます。坐骨神経痛を予防するための体調チェックでは、以下のような点を重点的に確認してください。

- 腰や臀部の違和感や軽い痛み

- 足のしびれや感覚の変化

- 朝起きたときの腰の状態

- 長時間座った後の立ち上がりやすさ

- 歩行時の足の痛みや違和感

痛みの記録をつけると坐骨神経痛の傾向を客観的に把握できます。坐骨神経痛が悪化した場合は、記録を持参して早めに医療機関を受診しましょう。

坐骨神経痛の治し方に関してのよくある質問

坐骨神経痛の治し方に関してのよくある質問は以下の通りです。

- 坐骨神経痛はいつまで続く?

- 坐骨神経痛のときは歩いた方が良い?

坐骨神経痛を治して健やかな毎日を送ろう

坐骨神経痛は正しい治し方を実践することで改善が期待できる症状です。適切なセルフケアを継続すれば痛みやしびれから解放され、活動的な毎日を取り戻せます。

坐骨神経痛の根本的な原因解決には継続的な取り組みが重要で、一時的な対処だけでは再発リスクが高くなります。症状が重い場合や限界を感じたときは、正しい治し方を実践するためにも医療機関への相談が大切です。

正しい知識と継続的なセルフケア、坐骨神経痛の痛みを和らげる薬を活用しながら、健やかで充実した毎日を手に入れましょう。